伊藤 俊輔

最新記事 by 伊藤 俊輔 (全て見る)

- RAG FAIR荒井健一さんと語り明かした夜。「感覚的な発声」を「論理」で紐解く - 2025年12月23日

- 【地声を鍛える】あなたの声が劇的に変わる!響く地声の作り方 - 2025年7月18日

- 人体解剖研修がボイストレーニング指導に革命を起こす理由 - 2025年6月5日

私たちは日々、意識することなく「地声」を使っています。

話し声、歌声、プレゼンテーションでの声、友人とのおしゃべりの声…

しかし、その「地声」が、あなたの可能性を大きく広げることをご存じでしょうか?

「声が小さい」「すぐ枯れる」「声に自信がない」と感じることはありませんか?

あるいは、「もっと通る声で話したい」「歌をもっと上手に歌いたい」「人に好印象を与える声になりたい」と願っていませんか?

地声を正しく鍛えることで、あなたの声は響き渡り、安定し、聞き取りやすくなります。

ビジネスシーンでの説得力が増したり、歌声に深みが増したり、日常会話でのコミュニケーションがより円滑になったりと、得られるメリットは計り知れません。

そこで、この記事では、あなたが本来持っている「地声」の魅力を最大限に引き出し、鍛えるための方法を徹底解説します。

ぜひ最後までお読みください。

※LINE公式アカウントを友だち追加していただくと、「大きな声の出し方」を解説した動画を無料で視聴できます。

1.地声とは何か?

1-1.地声と裏声の違い

そもそも地声とは何かということを理解していただくために、まずは地声と裏声の違いについて簡単に解説します。

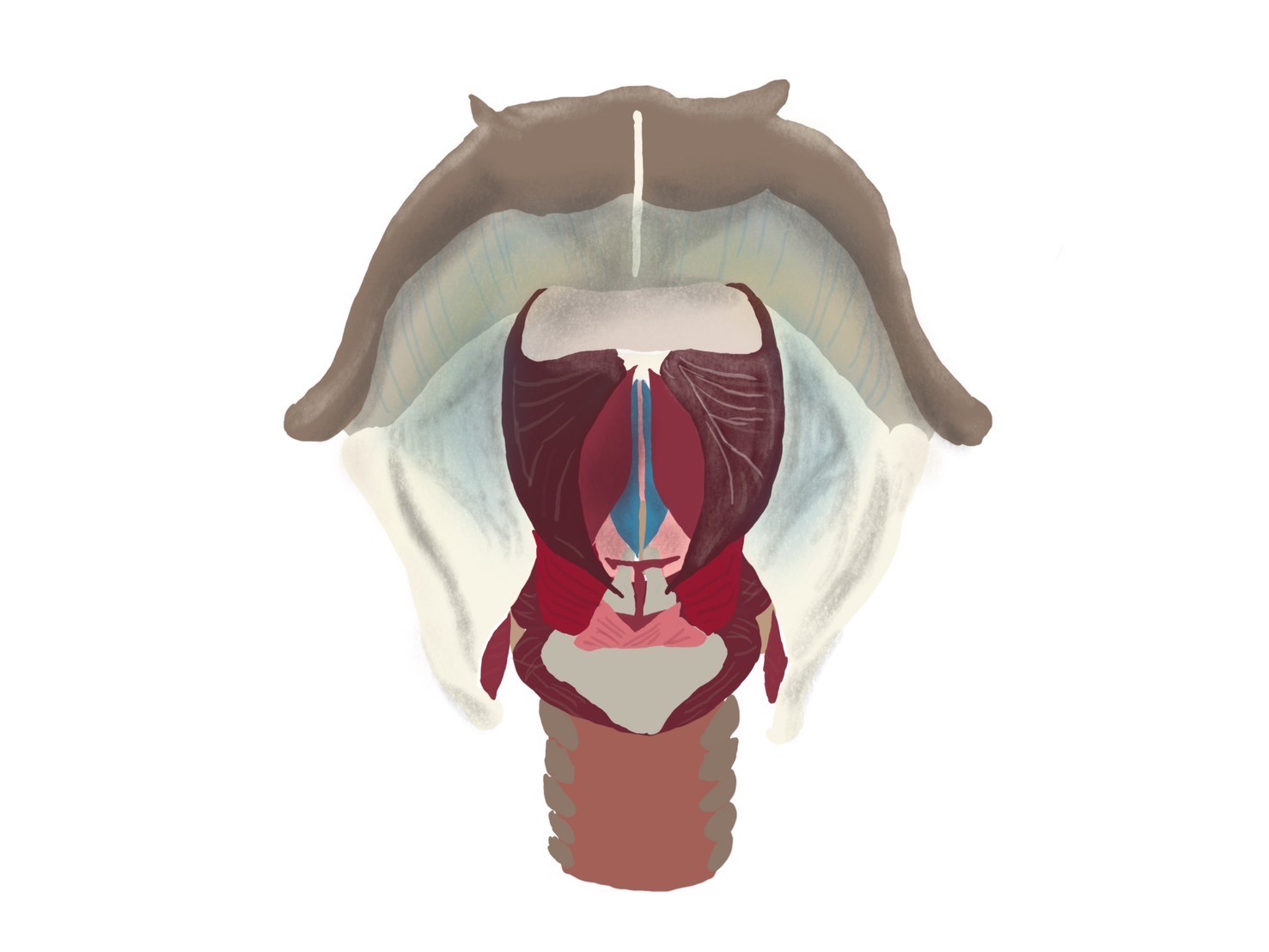

喉仏の中には、声帯という向かい合う二枚のひだがあり、呼吸時には開き、発声時は閉じています。

そして、この閉じた声帯の間を息が通ることにより、声帯が振動し、声が作られます。

地声を出すときは、声帯を閉じる筋肉が中心となって働くことで、声帯がしっかりと閉じ、声帯自体も分厚く、短くなります。その結果、力強く太い声色となりますが、声の高さは裏声よりも低くなります。

それに対して、裏声を出すときは、声帯を引き伸ばす筋肉が中心となって働くため、声帯の閉鎖は弱まり、声帯自体も薄く、長くなります。その結果、細い声色となりますが、地声よりも楽に高い声を出すことができるのです。

声を出すときは、声帯を閉じる筋肉と声帯を引き伸ばす筋肉が連動して働き、声帯を閉じる筋肉が優勢に働くと地声、声帯を引き伸ばす筋肉が優勢に働くと裏声になるというわけです。

そこで、この記事では地声を鍛えるために、声帯を閉じる筋肉を上手く働かせる方法について詳しく解説します。

※地声の出し方については、【チェストボイス】誰でも力強い地声で歌える3つのコツ!!を、裏声の出し方については、【ファルセット】誰でも簡単!綺麗な裏声を出す7つのコツ!をご覧ください。

1-2.声帯を閉じる筋肉は大きくわけて2種類ある

声帯を閉じる筋肉は、大きく分けて二種類あります。

一つは声帯を引き寄せて閉じる役割を担う閉鎖筋群、もう一つは声帯の内部にある声帯筋です。

閉鎖筋群が働くことで声帯は閉じますが、これだけでは完全な閉鎖とは言えません。

声帯に厚みがなく、隙間が生じやすいため、閉鎖筋群だけで無理やり声帯をきちんと閉じようとすると力を入れすぎてしまい、喉が締まった声になってしまいます。

最近、インターネット上で「声帯閉鎖」という言葉をよく耳にするようになりました。

しかし、独学でボイストレーニングに取り組む方々がレッスンに来られた際、声帯筋をうまく使わず、閉鎖筋群ばかりを意識して練習しているために、かえって喉締め(喉に不要な力が入り、声が出にくくなる状態)になっているケースが多く見受けられます。

ここで重要になるのが、声帯筋の働きです。声帯筋がしっかりと働くことで、閉じられた声帯に厚みが加わり、より密着度が高まります。これにより、隙間なく声帯がしっかりと閉じ、結果として響きのある太い地声が生まれるのです

つまり、しっかりとした地声には、閉鎖筋群と声帯筋の連携が不可欠と言えます。

2.地声を鍛えるメリット

冒頭でも少し触れましたが、地声を鍛えるメリットは非常に大きいものです。

以下にその具体的なメリットをリストアップましたので、まずは地声のトレーニングへのモチベーションを高めていきましょう。

2-1. 声質の改善

- 声量アップ:声帯が効率的に振動し、より大きく、遠くまで届く声が出せるようになります。

- クリアな声の獲得:声帯の閉鎖がしっかりすることで、息漏れが少なくなり、こもらずクリアで安定した声になります。

- 声の魅力向上:力強く、芯のある地声は、聞く人に安心感や信頼感を与え、より魅力的な印象を与えます。

2-2. コミュニケーション能力の向上

- 説得力と信頼感の向上:ビジネスシーンでのプレゼンテーションや会議において、自信に満ちた安定した声は、あなたの意見に説得力を持たせ、聞き手に信頼感を与えます。

- 聞き取りやすさの改善:日常会話や電話応対で、声が明瞭になることで、相手にストレスなく内容が伝わり、円滑なコミュニケーションを築けます。

- 豊かな表現力:歌唱や演技において、地声の響きやコントロールが向上することで、感情の微妙なニュアンスやキャラクターの個性をより深く、多彩に表現できるようになります。

2-3. 発声時の身体的負担の軽減と健康維持

- 喉への負担軽減:正しい発声法と地声の筋肉を鍛えることで、無理に喉に力を入れることなく発声できるようになり、声枯れや喉の痛みといったトラブルを予防できます。

- 声帯の健康維持:声帯を適切に使う習慣が身につくことで、声帯ポリープなどの声帯疾患のリスクを減らし、長期的に声の健康を保つことができます。

2-4. ミックスボイス習得への効果

- ミックスボイスの土台を作る:ミックスボイスとは、地声と裏声それぞれの発声で使う筋肉をバランスよく機能させた状態の声を指します。地声をしっかりと鍛え、地声発声に用いる声帯の筋肉(声帯筋や閉鎖筋群)を上手にコントロールできるようになると、ミックスボイスを習得する上で必要な筋力が養われます。

- ミックスボイスに地声感を加える: 地声の筋肉が適切に働くことで、習得したミックスボイスにより豊かな「地声感」を加えることも可能になります。

※LINE公式アカウントを友だち追加していただくと、「大きな声の出し方」を解説した動画を無料で視聴できます。

3.地声を鍛えるトレーニング

それでは地声を鍛える具体的なトレーニングを紹介します。

3-1.息の圧力を高め、息の量を減らすことがポイント

地声と裏声を空気力学的に比較すると、その発声メカニズムにおいて、息の圧力と息の量に違いがあります。

具体的に言うと、裏声は息の圧力が低く、息の量が多いという特徴を持っています。

裏声を出すときは、声帯が比較的緩やかに、薄く振動するため、多くの息が声帯の間を通り抜けます。例えるなら、ホースから水が穏やかに流れ出るようなイメージです。

このため、裏声は軽やかで、やや息っぽい、透明感のある響きになる傾向があります。

これに対して、地声は息の圧力が高く、息の量が少ないという特徴があります。

地声を出す際には、声帯がしっかりと閉じ、厚みを持って振動するため、息が声帯を通過する際の抵抗が大きくなります。結果として、より高い息の圧力が必要となり、同時に声帯を通り抜ける息の量は少なくなります。これは、ホースの口を指で少し狭めると水圧が上がり、勢いよく水が飛び出すような感覚に近いかもしれません。

この高い圧力と少ない息の量こそが、地声の持つ力強さや芯のある響きを生み出す源となります。

この息の使い方の違いを感覚に置き換えると、裏声は「息をスムーズに流す」感覚が強く、地声は「息をこらえる」感覚が強い、ということになります。

したがって、力強い地声を出すためには、単に息をたくさん吐こうとするのではなく、息をこらえる感覚を持ちながら発声することが非常に重要です。

ただし、ここで言う「息をこらえる」とは、喉に力を入れて締め付けることを意味しているわけではありません。喉に不必要な力が入ると、かえって声帯の自然な振動を妨げ、喉を痛める原因にもなります。

あくまでも、喉をリラックスさせた状態を保ちながら、体幹の筋肉を使って適切に息を吐く力を高め、その息が効率よく声に変換されるように「息をこらえる」感覚を持つことが、豊かな地声を育むための鍵となるのです。

3-2.息を吐く力のトレーニング

息を力強く、そして安定して吐き出す能力は、豊かな地声を作る上で非常に重要です。

この力を高めるには、まず深く息を吸えることが前提となります。肺に十分な空気を蓄えることができれば、それを押し出す力も自然と強まるからです。

そして、息を吐く力の高める具体的なトレーニングとして非常に有効なのが、風船を膨らませる練習です。風船を膨らませようとすると、自然と腹筋などの体幹の筋肉が働き、息を押し出す力が養われます。

これは、特別な意識をしなくても、体が勝手に正しい呼吸筋の使い方を学習してくれるため、手軽に始められる効果的な方法と言えるでしょう。

もし手元に風船がない場合や、うまく膨らませられない場合は、口をすぼめて、頬を膨らませるように「フー」と力強く息を吐き出すだけでも十分トレーニングになります。

この動作だけでも体幹の筋肉が連動して働き、息を吐き出す力を鍛えることができるため、継続して取り組んでみてください。

3-3.息をこらえる感覚をつかむトレーニング

地声の力強さの鍵となる「息をこらえる感覚」を掴むためのトレーニングをご紹介します。

これは、喉に負担をかけず、効率的に息の圧力を声に変換するための重要なステップです。

3-3-1. 有声破裂音「B」「D」「G」を活用する

「息をこらえる」感覚を掴む上で特に効果的なのが、有声破裂音を使う練習です。

有声破裂音である「B(バ行)」「D(ダ行)」「G(ガ行)」を発する際、発声直前に息の流れが完全に止められ、その後に声帯が閉鎖した状態で一気に開放されます。

この「息をせき止める」感覚が、まさに地声に必要な「息をこらえる感覚」を養うのに役立ちます。

3-3-2. スタッカートと母音「ア」の組み合わせ

これらの有声破裂音をスタッカート(音を短く切って発声する方法)で練習すると、さらに効果的です。

スタッカートは、発声の瞬間に地声の筋肉(閉鎖筋群と声帯筋)をより強く働かせます。

例えば、以下の録音のように「ガッガッガ」と短く区切って発声してみましょう。

母音の「ア」を使ってトレーニングすることで、声帯筋が働きやすくなります。

ただし、喉に無駄な力が入らないように注意してください。

3-3-3. 地声で高音域を練習する

地声の筋肉をさらに効果的に鍛えるには、地声で高めの音を出す練習も取り入れましょう。

具体的には、男性であればF4(ファの音)、女性であればA4(ラの音)あたりまでを目標に、無理のない範囲でしっかりとした地声の響きを保ちながら発声してみてください。

地声で高い音が出せるようになると、地声の発声に必要な筋力が向上し、より力強く安定した地声へと繋がります。

3-3-4. うまく声が出せない場合の対処法

上記の発音練習を試しても、期待するような力強い声が出せない場合は、主に二つの原因が考えられます。

一つは、まだ息をこらえる感覚が十分に掴めていない可能性です。この場合は、焦らず、声帯が閉じる感覚を体に覚え込ませることが大切です。

もう一つは、鼻に声が流れてしまっているケースです。鼻に声が流れてしまうと、以下の録音のように弱々しい響きになりがちです。

声を出す際に鼻の息を止めるような意識を持ってみましょう。鼻をつまんで発声する練習も有効です。

3-4.息を吐く力と息をこらえる力を組み合わせる

ここまで、「息を吐く力」と「息をこらえる力」という、地声を鍛える上でそれぞれ重要な要素について解説してきました。

しかし、これらは単独で機能するわけではありません。力強く響く地声の真髄は、この二つの力をバランス良く、そして同時に使うことにあるのです。

想像してみてください。

息をこらえつつもしっかりと息を吐く。

これは、ホースの先端を指で少し狭めながらも、しっかりと水圧をかけるような感覚に似ています。

単に強く息を吐き出すだけでは、声が散漫になりがちで、喉にも負担がかかります。

また、息をこらえることばかりに意識が向くと、喉が締まってしまい、声が詰まってしまいます。

重要なのは、深い呼吸で得た十分な息の圧力を、喉をリラックスさせたまま声帯で適切にコントロールし、最小限の息の量で最大限の響きを生み出すことです。

この「吐く力」と「こらえる力」の絶妙なバランスが取れるようになると、あなたの地声は単なる話し声を超え、安定した声量、豊かな響き、そして芯のある魅力的な響きを手に入れることができるでしょう。

最初は難しく感じるかもしれませんが、焦らず、それぞれの感覚を意識しながら練習を続けることで、必ず体得できます。

4.トレーニングの注意点

地声のトレーニングには、重要な注意点があります。

特に、普段から裏声で話したり歌ったりすることに慣れている方は、地声を出そうとすると無意識のうちに喉に力を入れがちです。

しかし、地声は決して喉に負担をかける声ではありません。

無理に喉を締め付けたり、過度に力を入れたりして地声を出そうとすると、喉を痛める原因になります。

本来の地声は、声帯が効率的に振動し、身体の響きを伴う、自然で楽な発声です。

喉に力みを感じる場合は、リラックスした状態で声を出すことを意識しましょう。

地声を鍛える目的は、無理やり大きな声を出すことではなく、声帯が本来持つ機能を引き出し、より豊かな響きと安定性を持つ声にすることです。

痛みや違和感を感じたら、すぐに練習を中断し、無理のない範囲で継続することが上達への近道です。

5.まとめ

ここまで、地声の基本的なメカニズムから、喉に負担をかけずに力強い声を作り出すためのポイント、そして陥りがちな落とし穴について解説してきました。

地声を鍛えることは、あなたの声に自信と響きを与え、日々のコミュニケーションや表現の幅を大きく広げることにつながります。

しかし、「自分だけではどうしてもうまくできない」「練習中にどうしても喉に痛みを感じてしまう」といった場合は、無理をせず専門家のアドバイスを求めることが非常に重要です。

当教室の体験レッスンでは、声が上手く出せない根本的な原因を科学的な視点から分析し、喉への負担を最小限に抑えつつ、効果的に地声を鍛えるための具体的な解決方法をご提案しています。

よろしければ、ぜひ体験レッスンの受講もご検討ください。

※LINE公式アカウントを友だち追加していただくと、「大きな声の出し方」を解説した動画を無料で視聴できます。